【東北復幸漫歩 第7回】みちびと紀行~相馬街道を往く 東北復幸漫歩~歩くことで見えるコト~

フレコンバッグの風景

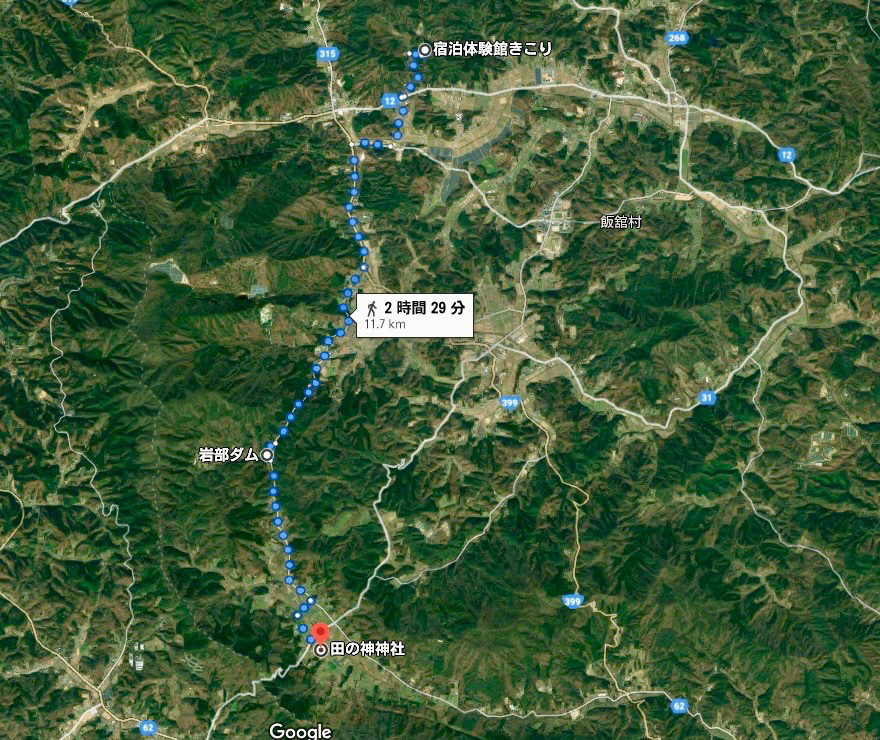

「宿泊体験館きこり」から比曽集落までの道

ここを左折する。

ここを左折する。「宿泊体験館きこり」から山を下りて、県道12号、原町・川俣線が国道399号線に合流するあたりまで、まっすぐ西に向かって歩いていく。

相馬街道は、実際にはこの道路よりも南側、飯舘村役場のあたりを通っていたが、今回は宿泊場所の都合で、別ルートを歩くことになった。まあ仕方がない。

これから、本来の「塩の道」に合流する。

ここから右方向、比曽集落を目指して歩く

ここから右方向、比曽集落を目指して歩く「塩の道」が通っていた場所として、このあたりで文献に記されている地名は、飯樋、比曽、山木屋(山小屋)だ。

今すでに「飯樋字大火」という地名の場所を歩いているので、ここから先は「比曽」集落を目指していこう。

道しるべを見つけた。「比曽まで6km」。

右方向に続く道を歩いていった。

大雷神社の境内に赤く小さな火の見櫓

大雷神社の境内に赤く小さな火の見櫓車が通るわけでもなく、人にも出会わない。

ただ、だからと言って、それが今の飯舘村特有の状況ということではない。

日中に東京の郊外を歩いてみれば、住宅はあっても、道には車も人影もないという風景が、すでに日常になっている。

「大雷神社」という小さな神社の境内に、赤い小さな火の見櫓が見えた。初めて歩く道なのに、それが無性に懐かしく感じる。

馬頭観音だろうか

馬頭観音だろうか道の脇に、石で彫られた仏像のようなものがある。

うっすらと浮かぶ表情は目尻が上がっているので、おそらく馬頭観音だろう。

飯舘村は、「草野郷」と呼ばれていた時代から馬の名産地で、しかも街道沿いには、馬を連れて歩くせいか、馬頭観音が多い。

馬の背に塩荷を積んだ旅人も、この場所で手を合わせたことだろう。

これ以上風雨にさらされるのを気の毒に思ったか、誰かが屋根を作って守っている。

そんな思いやりの跡が、6年間にわたって一時期人影が絶えた村の風景を、決して殺伐なものにはしていない。

水場があった。フレコンバッグを積んだダンプが通り過ぎる

水場があった。フレコンバッグを積んだダンプが通り過ぎるやがて、道幅が広がり、舗装も新しくなった。

それでも道の脇には、水神様を祭った水場が昔ながらに残されている。

放射能を帯びた地表面の「除去土壌」が入っている、「フレコンバッグ」と呼ばれる黒い袋を積んだダンプが、何台か通り過ぎていく。

追い越しざまに、僕のことを不思議そうに見て走り去った。

岩部ダム

岩部ダム「岩部(がんべ)ダム」に着いた。

1964年に新田川をせき止めて作った農業用ダムで、へら鮒やわかさぎが釣れるスポットらしい。

もう長いこと雪も雨も降っていないのか、あるいは、貯めることをやめたのか、湖の底が見え始めている。

緑のヒッピーバスが置き去りにされていた

緑のヒッピーバスが置き去りにされていた 舗装のひび割れがひどい

舗装のひび割れがひどいダムの先の道を比曽集落に向かって歩いていくと、道路の舗装はひび割れて傷んでいた。

フレコンバッグを積んだダンプが、何台も、そして何回も往復したせいだろうか。

高原の風景の中に、主人を待ちくたびれたかのように、緑のヒッピーバスが置き去りにされていた。

この先ますます人の気配がなくなっていくことが肌感覚でわかる。

僕は本当にここを歩いていて大丈夫なのだろうか?

一台の白いステーションワゴンが通り過ぎていった。

人の姿を見るのは久しぶりだ。

向こうも運転席から僕を見て、もっとそう思ったことだろう。

あれは公用車だっただろうか。その車のボディには、何か文書的なものが貼り付けてあった。

そういえば、運転席の人は、ユニフォームのような薄緑色のジャンパーを着ていた。何かのパトロールか。

リュックを背負って軽快に歩いている僕は、さぞ場違いな旅人に見えたことだろう。

毎時0.32マイクロシーベルト

毎時0.32マイクロシーベルト山すそまでひらけた広大な土地が見えてきた。

冬だから作物が植えられていないのではなく、「作付け放棄地」らしい。

緑のシートで覆われたフレコンバッグの山を見て、そのことを確信した。

線量計があったので、見てみると、毎時0.32マイクロシーベルト、飯舘村の入り口が毎時0.19マイクロシーベルトだったから、それよりも高い。

目の前の除去土壌のせいだ。

目には見えないはずの放射線を初めて「見た」ようだった。

裏を返せば、それだけの線量のあるものを丁寧に根気よく土壌から取り去って、ここまで運んできたということなのだろう。

このあと、この汚染土はどのように処理されるのだろうか。

いずれにせよ、ある一定期間保管する場所としては、このような平たく広大な土地が必要だということは理解できる。

土砂崩れのおそれがある場所でも、川のそばでもまずいのだ。

フレコンバッグの山を見つめるお墓たち

フレコンバッグの山を見つめるお墓たちけれど、この風景を見るのは、通りすがりの旅人の僕にとってもつらかった。

この土地を何代にもわたって切りひらき、田畑に変え、耕し、守り続けててきたであろうご先祖様たちの、お墓が見守っている土地は、もはや耕地ではなく、汚染土壌置き場になっているのだから。

目を閉じ、ただただ手を合わせた。

ここを右へ。まっすぐ先の長泥地区は今も帰還困難区域指定

ここを右へ。まっすぐ先の長泥地区は今も帰還困難区域指定 田神社、その向こうにもフレコンバッグが見える

田神社、その向こうにもフレコンバッグが見える 丁寧に参拝する

丁寧に参拝する比曽の広大な土地の中にぽつんと「田神社」があった。

その素朴な名前が、この土地を切りい拓いた村人たちとこの神社が、いかに親密であったかを物語っている。

神社の裏手では、工事車両が、フレコンバッグを運び入れている最中で、なんだか、どうしようもなく申し訳ない気持ちになった。

この神社に柏手の音が響くのは、どれくらいぶりのことなのだろう。

ここだけが、過去の記憶を切り取った空間であるかのようだった。

「塩の道」の道しるべ、左方向は行き止まり

「塩の道」の道しるべ、左方向は行き止まり比曽集落にぽつんと残された「塩の道」の道標は、あらぬ方向を示していた。

何の疑いもなく道しるべに従っていたら、とんでもないところへ連れて行かれることもある。

これが道であれば、戻ったらいい。

けれど時間は、巻き戻せはしない。

筆:渡辺マサヲ